社長インタビュー2022~2024

2024年度

年が明けましたね。今年はどんな年になるでしょうか?

やるべき事がより明確になってきています。

とにかく、1にも2にも人材育成です。

社長育成こそが私のミッションだと思っています。

昨年GDPがドイツに抜かされて、4位になりました。

残念なことに世界における日本の生産性はどんどん下がっています

当社の理念は会社をコンパクト化して社員を10人規模にするのが目標です。

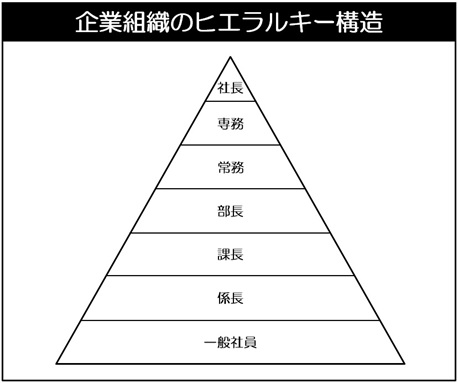

なぜ大きな組織になるとダメになるのか?

役職別の仕事比率(私個人の主観です)の例がわかりやすいので、それで説明します。

仕事の中での社長(上司)からの指示の比率を考えた場合…

※あくまでも私の個人主観です。

課長は上司からの指示40%、自発的仕事が60%

係長は上司からの指示60%、自発的仕事が40%

一般社員は上司からの指示80%、自発的仕事が20%

バイト、パートは上司からの指示90%以上、自発的仕事が10%以下

上記は経営者育成を考えての発想です。

上からの指示が100%と思っておられれば、経営者は育成されません。

逆から考えると言われた通りは楽なのです。

※経営者育成を掲げてない会社は別です。

言われた通り、それが許されるのは低賃金のアルバイトやパート。

管理職の意識がそれなら管理職ではありません。

このことが理解できないので、末端への仕事指示90%が出せなくてもなんとも思わない。

指示が出せないと、その組織は静かに崩壊していくのです。

※なぜ指示が出せないかというと、自分自身が作業に時間を取られているから。そしてそれを自己肯定しているからです。

私も過去大企業にいたので分かりますが、何も考えない上からの指示が全てだと思う。

年功序列、終身雇用という発想の根幹が日本的なヒエラルキー組織の発想(立場は偉い)なのです。

その後醸成されるものが仕事ではなく、立場(地位)で切り分けされている。

※部下に指示を出さないが私を非難するな!そうすれば君も上司になれるというような変な集団マインドが出来上がるのかな??

日本のホワイトカラー(管理職)の生産性は世界一低いのでは?と個人的には思いますね。社長を目指す気迫が感じられない。いざ社長になってもあたりさわりなく過ごす。

当社はそのような働かない管理職を雇う余裕はありません。

そのため、それを防ぐのがエキスパートシステムやジョブ給与方式となります。

無能な管理職の代わりに、単純作業の給与判断はチャットGPTにやってもらいましょう。

幹部はその他にやることが100も200もあります。

日本は立場を守る仕組みがガッチリ出来上がっています!

その根幹がヒエラルキー組織なのです。

年功序列、終身雇用制度かな?

そこが海外の組織との違いですね。

まず教育から変えていかないと!

海外は多民族であることも関係しますが、アメリカには英語が読めない喋れないアメリカ人は大勢いますよ。だからいいのですよ!

その人たちが直ぐに出来る作業システムが構築されています。

飛び級も同様です。

同じクラス同じ年齢なんかいませんよ!

優秀なら13歳の中学生でも大学を卒業して起業すればいいのですよ。

そして自分の責任で簡単にファイヤー(首に出来るのです)。その判断が間違いなら会社自体が潰れる責任を負って経営している。

※真剣に経営責任を取って行動しているのです。

日本の場合は経営責任も取らないが、社員カットもしないのでみんなで仲良くなるのですよ。

いわゆる正規社員より非正規社員のほう生産性が高いのです。これが同一労働同一賃金の進まない根幹です。

簡単な見分け方を教えますね。

勤めている会社がいいと思っている幹部は

①指示が一番大切と思っている、その先に行かない。

②部下に指示が出せない

③辞めたときに仕事のファイリングがされていない

(自分が答えられれば良いと思っている)

①~③は非常に見分けにくいです。

より明確にするには、その幹部候補の給与をアップしてみる。

その後どうなるか?を見ていくのです。

〇ありがたく思い自分の給与の3倍利益を稼ごうと部下に叱咤激励を飛ばすか?

100も200も指示が飛ぶ!

生産性のない人のプロセスをどんどん追求していくのです。

いろいろな波風を立て変革させる人。

※当社が求める人材であり、成長する中小企業である。

×とにかく立場を守ろうとして社長の言われた事しかしない

部下に何も指示しない。

みんなを守ろうとして波風を立てようとしない人

無意識に「何もするな」という雰囲気を作る人

「個人の立場も守るが絶対に私の悪口を言うな」オーラを出す人

※中小企業の幹部は360度から社員やパートに評価されている一方、上場企業や大企業では上司を批判できない。上にたて突かないのが特徴です。

〇×はわかりやすいでしょう!

よく理解してない方々がいますね!×の会社はとても多いですよ。

彼らの特徴はヒエラルキーマインドがすごいです。(当社は真逆ですね。待遇面は課長・部長も社長も逆転ありです)

トップの社長に好かれたら良い(報告すれば良い)と思っている。

トップからの指示はおしなべて1%、残りの99%は理念に沿って自己責任で考えて動くのです。

もっと残念な人は社長に報告やコミュニケーションがとれて良かったと勘違いしている。

当社の理念は1社で100億の売上でなく、1億の売上のある100社なのです。そこには100名の社長がいることになります。

当社の場合この根本を踏まえて、たとえ給与が上がっても社長になる(上を目指す)素質がない幹部はどんどん脱落する。

指示を待って、その立場に居座ろうとする人も残念ですね。

将来的な目標として、社長以下の小組織は究極3名〜5名で、その下にはバイト10名~20名かな?

その小組織体がまとまって、ビジネスに携わっている人は100社あるのですよ!

上記でもありましたが、その小組織体のトップは部下にものすごい指示を出さないと崩壊するのですよ。社長マインドがないと簡単に崩壊するのです。

しかし大企業の受身型のヒエラルキー(マインド)は崩壊しないので厄介なのです。

いわゆる護送船団型大企業です。

当社は社員数少数で約100名の契約社員(個人事業主orマイクロ法人)。

100名の社長がいて、その下に100名の契約個人事業主がいるのです。

社長が1名でいいのです、それを1社ずつ増やして行くのが私の使命です。

目標100社かな?となるとその下に契約社員約100名が携わる組織体。

将来的な構想では、雇用という概念は存在しないのです。ここの社長と契約する複数の組織体なのかもしれません。

社長指示のみが仕事だと思っている人は、この辺が上手く理解出来ないのです。そしてジョブ化給与が大切だと思っていないのです。

プロセス管理されてない、受け身の雇用概念や、その他の受け身のヒエラルキー構造マインドは到底理解出来ないのです。

※ジョブ化とは時間でなく仕事に対してお金を払うこと。

これを徹底して行うと本当に革新が起こりますよ。

社会主義から資本主義くらいの変化です。

同一労働、同一賃金はそもそも時間や役職で決定される雇用概念からは無理なのです!

なんで、そこに気づかないのでしょうか??

冒頭でお話しましたが、「1丁目の1番地が一番難しくて永遠の課題である」、人材育成(社長育成)なのですよ!

昨年、一昨年、その前からも重なりますが、とにかくその人の考え方のチェックをして無理なら辞めてもらう(他社に行ってもらう)ほうが効率的だと思います。

部下の仕事のうち、私(社長)からの指示は1パーセントしかないのです、残り99%は会社ミッションを理解して、どんどん自ら先に進めないとならないのですよ!

時間的な給与発想では、とにかく成長しなければならないというインセンティブが働かないのですよ!

この根本はヒエラルキー雇用形態に問題があるのですが、

私は現状の社会保障制度や税務制度に楯突こうとは全く思っていませんよ。

※会社は社員数が多ければ良いという変な発想(本当は全く逆なのですが)。

とにかく、日本全体が「今まで」を前提が厳しいと思います。

分かり易い例としては、日本は野球(自動車業界)をもっと強く(効率よく)しようとするのですよ!!

すでに、世界は野球(自動車業界)でなくクリケットやサッカーにダイナミックチェンジしているのにやはり野球で効率化を目指すので頓珍漢となるのです。

会話が成立するはずはないのです。ルールの根底が変わるとか考えないのです。

その根底がピラミット型のヒエラルキーだと思います!

上を超えてはならないという無言の圧力ですよ!

社長や上司の指示より一歩も二歩も先の事を進めるのが重要なのです。

しかし、時間による雇用形態を考えている人には、これが出来ないのです。

※インセンティブが働かない。同一労働同一賃金にならない。役員でも指示でしか動かない人はバイトの賃金と同じなのです。

この99%の仕事は売上アップ、利益アップ、人員ゼロ化の三つに繋がるのか?会社ミッションのポイントに沿っていれば問題ありません。

ところが従業員マインド(日本の雇用形態マインド)から抜けきれない人はどうなるかと言うと、末端問題点を改善するのが仕事だと思っているのですよ(だから駄目とは決して思わないのですが)

※末端の話は重要で耳を傾ける必要はあります。しかしもはや単純な事はチャットGPTで解決される時代も直ぐなのです。

だから当社にはチャンスが無茶苦茶あるのです。大企業の出来ない事をするのが当社なのです。

その為には人材ですね!社長になれる人材!

松下幸之助や本田宗一郎さんの語録にあります。

「一流のリーダーは、自分より優れた人をいかに増やすか??」

とにかく私の夢は私を超える人(私より優秀な社長さん)が何人か出来るかですよ。その目標が100名なのです!

当社の今後の展開!!

段階的なポートフォリオ戦略(ビジネスモデル)

①給与のジョブ化→委託化契約化(クレアFセレーノ→オンラインサロン化)

②単純業務の契約社員化・外国人化(物流業務のビジネスモデル・パッケージ化)

③ネットビジネスの拡大(アイオロス)

2023年度

司会

コロナ禍は一段落しましたが、ロシアのウクライナ侵攻による国際紛争や国内では値上げラッシュなど国民の不安は続いている感がありますね。

国内外の動向を踏まえ、今後社長はどのようなことを考え、会社としてはどのような方針で進もうと考えていらっしゃいますか?

社長

世の中は皆さんご周知の通り、日々さまざまな話題でにぎわっておりますが、

当社の関係で言いますと、最近、幹部が若干名ですが退社いたしました。

私はこのインタビューで毎回話しておりますが、組織や学校にはトップの方針があります。

その方針に合わない人は辞めたほうが良いですね。

私が今回お話したいことは次の3つです。

①過去否定をしない限り、新しい仕事(イノベーション)は生まれない。

②現場が困ること(実は将来的には楽になること)をしない限り、構造改革はできない。

③責任回避のために群れを作る人々を打破して、既得権益者と闘う。

上記3つは、99%の人が理解できない(表面上では分かった素振りをするが、心の中では馬鹿にしている)事柄かもしれませんが、これが私の方針です。

まず最近よく耳にするSDGsですが、人間が存在する限り環境との共生は非常に難しい課題だと思います。

アマゾンやネット証券、ネット銀行はどんどん伸びていますよね。

しかし当然、そこにはその勝者の足を引っ張ろうとする昔ながらの既得権益者がいるわけです。

例えば、医学の世界ではAIやロボット技術の進歩により検査や手術まで人間(医者)が不要になったり、警察で言えば、速度違反や交通規則の取り締まりをAIの写真技術で撮影分析し人手(警察官)を要することなく、後日違反切符が自宅に届くようになったりするかもしれません。ところが、現実にはそう上手く進まないのが現状ですよね。

今まで通りのやり方・考え方を変えたくない人々(既得権益者)が組織のトップに多くいること、そしてその組織員の多くもこの考えの持ち主であることが理由です。

少し前に「〇〇〇をぶっつぶせ」という政党がありましたよね。そこの党首は某テレビ局の成長戦略について一番説いていました。ひとりでね。この「会社をぶっつぶせ」的な発想が大切なのです。過去を否定し、現場が一番困ること(実はそれは将来的にみれば楽になることなんですが…)をする、それが組織のイノベーションを生むのです。

司会

過去否定が大切ということですね?

社長

以前、とある企業が社内の公用語を英語に変えたでしょう。今は現場の声に負けて廃止になったと思いますが。英語になったことでコミュニケーションが取りづらくなり、現場は困ってしまう。そうなると今度はコミュニケーション無しで動くシステムを考えるようになるのです。その先は社員数が最小人数になるようにインセンティブが働く。どういう意図かは分かりませんが、私はとても面白い発想だと思ました。

過去肯定型の人だとこの場合、コミュニケーションを活発にして問題解決に当たろうとします。人間が介在するので感情やミスが起きますよね。そもそもコミュニケーションが不必要な会社にすればいいのです。人員を限りなく少なくして。

私はこの※過去肯定型の人々にはブルーハーツの「情熱の薔薇」にある歌詞“見てきたものや聞いたこと今まで覚えた全部がデタラメだったら面白い”というフレーズを送りたいですよ(笑)。

※過去肯定型とは、小学校で習う1+1=2を信じて疑わないひと

さらに言えば、これらの過去肯定型の既得権益者の多くにある仲間意識が厄介ですね。

彼らは仲間、同僚が大好きなんですよ。

いじめの本質は複数人数にあると考えております。いじめる側の特徴は群れを作って自分に責任が来ないようにする。複数だと責任の所在が不明確になりますからね。これは私の考えですが、「自分が責任を取ります」と言う人に対しては責任追及せず(逆に守るかな?)、複数人数で群れている人々に対して責任を追及しますね。

この仲間意識(複数人数)は既得権益者に多くみられる発想ですよ。

司会

最近、ブラック企業、パワハラ問題などがマスコミで騒がれていますが、どうお考えですか?

社長

世の中には過酷な労働を強いられている当事者がブラックだと思っていないこともあります。なぜでしょう?そのほうが楽だからです。

お金を得る目的のためだけに在籍して、上司の言うことを聞いておけばいいだけなので楽なんですよ。拝金主義者ですね。こういう考えの人が末端の単純作業者ならいいですが、中間管理職だと成長は望めませんね。

このような過去肯定観が日本企業の成長を妨げている大きな要因と言えます。そして残念なことに、これは当社においても見られる現象であります。

司会

御社でも、過去肯定型の社員が多いのですか?

社長

というより、ほとんどがそうじゃないですかね?

仕事において残念な人にはある特徴が見られます。

① スピード感がない

② 透明性がない

③ 報告が出来ない(部下に対して自分の指示が出せない)

④ 「今まで~だったから」が口ぐせ

①、②は文字通りですが、③の報告ができないというのは故意に報告をしないというのではなく、「報告のしようがない」というのが実際のところだと思います。優先順位(仕事なのか作業なのかの区別)が分からないので、報告することが見当たらないというわけです。

そして④これが最も顕著な特徴ですね。自分には責任がない(責任を取りたくない)という考えから無意識に自分を守ろうとするために出てくる言葉です。この言葉を聞いた途端、がっかりしますよ。

司会

③の報告ができないということについて、もっと詳しくお願いします。

社長

これには簡単な原理原則があります。

自分が部下に新たな指示を出してそれを徹底していると、承認・確認のために上司に報告せざるを得ません。

⇒能動的

逆に、部下に指示を出せない人は今までの仕事を前提とした指示や部下からの問題点を解決しているだけです。

つまり作業なので上司に報告のしようがないのです。

⇒受動的

これに対し、仕事ができる人の特徴もお話します。

① 20年後に意味が出てくること、本当の価値が分かり始めることを行う

② 責任をひとりで負う覚悟で判断する

③ 部下に嫌われる覚悟で自分の指示を徹底させる。

④ 自分が理解できても、周りができないと意味がないということが分かっている

①について、残念な人の場合は今、在籍している間だけ、生きている間だけ、どうにかなれば良いという非常に自己中心的な考えをします。ところが、仕事ができる人は20年後を見据えて、今これをやっておかなければ大変なことになるという覚悟をもって判断するという特徴が見られます。

④についても、残念な人の場合は、自分さえ分かっていれば周りができなくても良いとい考えることが多いです。

司会

御社のエキスパート制度やジョブ型賃金システムは20年後に生きてくる施策ということですか?

社長

その通りです。

これまで何度も話をしてきましたが、ジョブ型賃金システムについて補足すると、作業の成果を自動で給与計算する仕組みです。

原則、同一労働同一賃金ですが、仮に会社が社員に払える給与のトータル金額が100万あったとします。100万をひとりに払うのか?10人に10万ずつ払うのか?

会社としては100万をどのように分配しようが関係ないですよ。あなたが給与をもらう側だとしたら、どう思いますか?当然ひとりで100万もらいたいですよね。だから必然的に社員数が減少するようインセンティブが働くというわけです。

このシステムは着実に機能してきていますので、今後はこれをもっと進めていきます。

2025年度までに、ほとんどの社員をこのジョブ型賃金システムに移行する予定です。

また、外国人労働者(東南アジア方面)の受入れを推進し比率を50%以上、さらに女性管理職比率を35%までもっていくことを目標にしています。

雇用形態には連続雇用(一般的にいう正規社員)と非連続雇用(一般にいうパート、バイト、非正規)の2種類しかありません。

当社は非連続雇用をエキスパート社員とし彼らの給与は無制限、それに対し連続雇用を社員として給与規定に上限があります。

社員=ローリスクローリターン、エキスパート社員=ハイリスクハイリターンとなります。

司会

このような賃金の発想はどこからヒントを得たのですか?

社長

皆さんは意識していないかもしれませんが、取締役などの役員は一般的には2年契約だから非正規ですよね。言ってみれば社長はバイトと同じです。

バイトが社員より給与が高いのですよ。そこからヒントを得ましたね。

司会

中小企業だからこそできる要素などがあれば教えてください。

社長

まず組織のコンパクト化は必須でしょうね。究極1名ですが…(笑い)

とにかくできるだけ少人数を目指し、その各々が個人事業主(ウーバーイーツ的システム)だといいですね。

トップの方針・理念が素早く的確にトップダウンできる独裁的・中央集権的な要素も中小企業なら可能かと思います。もちろん違法性があってはならないし、成熟したら構造転換していかないと崩壊しますが。

司会

最後にこのインタビューを見ている方へメッセージをお願いできますか?

社長

矢沢永吉さんの名言

「お前がどんなに良い大学を出て、どんなに良い会社に入っても、お前が一生かけて稼ぐ金額は、矢沢の2秒」

をしっかりと頭にたたきこんでほしいですね。

根幹は全てこれです!

仕事とは2秒なんですよ!

作業を仕事と勘違いしている人は、例えば最低賃金改定などに一喜一憂します。

仮に、最低賃金が時給1,000円になったとして、1日24時間働いても日給24,000円です。寝ずに働いたとしてもですよ。彼らは2秒で数十憶になるとは決して考えません。

ただ数学ができればよい、英語ができればよい、パソコンができればよいと考えます。

いかに生産性をあげて高額の対価を得られるか?皆で仲良く、今まで通りの事をしていたって矢沢の2秒にはなれないのですよ。1人だから高額を独り占めできるのです。

「みんなと同じが良いと思っている人たち(既得権益者)の困ること」がヒントです。

私も仕事は既得権益者との闘いだと思っているので、一緒に頑張りましょう!

<参考文献>

・「何もしないほうが得な日本」太田肇 PHP新書

・「2025年日本経済再生戦略」成毛眞 冨山和彦 SB新書